Es hat in Katanga immer Söldner gegeben. Im Grunde wurde Katanga von einem Söldner ‚erfunden‘.

Ein Land mit brutaler Vergangenheit

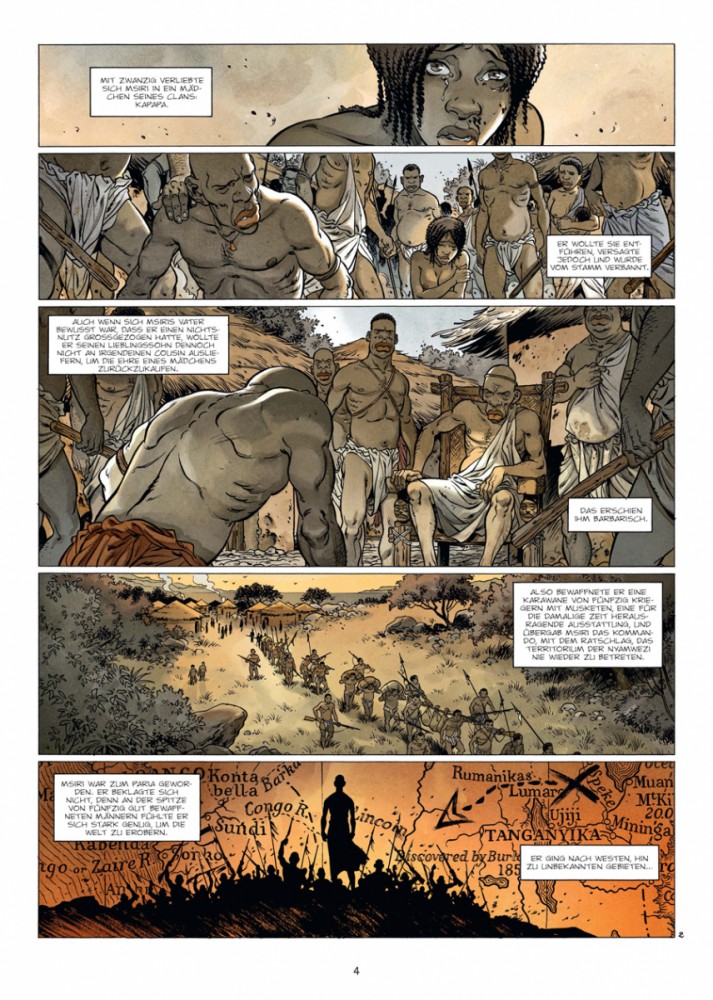

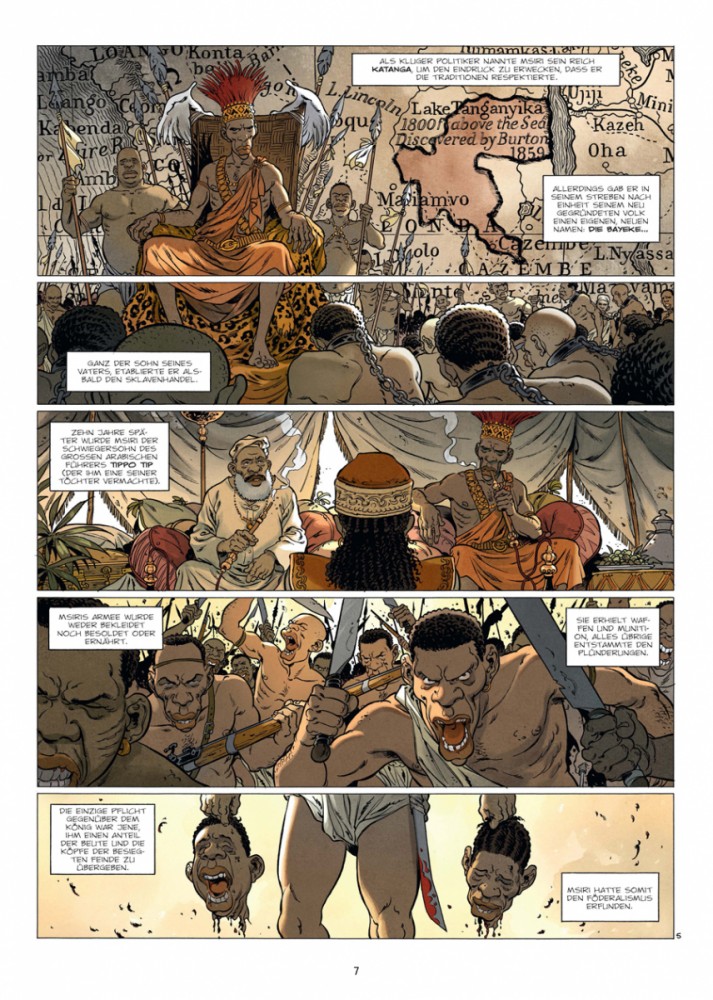

Godefroid Munongo, der Innenminister des unabhängigen Katanga, erzählt uns zu Beginn die Geschichte seines Großvaters, König Msiri der Nyamwezi, und der Entstehung des Staates Katanga. Diese Rückblende in die Anfangstage zeigt, mit welcher Brutalität die Mächtigen die Schwachen schon damals unterdrückten und welche Rolle technologische Überlegenheit dabei spielte. Wir ahnen bereits, welche Konsequenzen dies für die technologisch aufgerüsteten Auseinandersetzungen des mittleren 20. Jahrhunderts haben wird, wenn dies bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts so war.

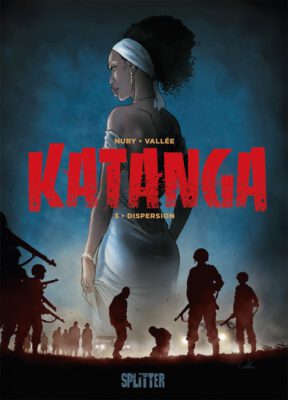

Die vorliegende Erzählung, so geben die Autoren Fabien Nury und Sylvain Vallée an, sei rein fiktiv und sie seinen auch keine Historiker. Man verbinde historische Ereignisse und Figuren mit Vermutungen und frei erfundenen Elementen und wolle die Leser lediglich unterhalten. Und gut gemachte Unterhaltung liefern sie.

… und ebensolcher Gegenwart

Nach acht Jahrzehnten der brutalen, ausbeuterischen Kolonialherrschaft sagt sich der Kongo am 30. Juni 1960 vom Königreich Belgien los. In welcher ehemaligen Kolonie geht so etwas schon reibungslos und ohne chaotische Zustände? Richtig.

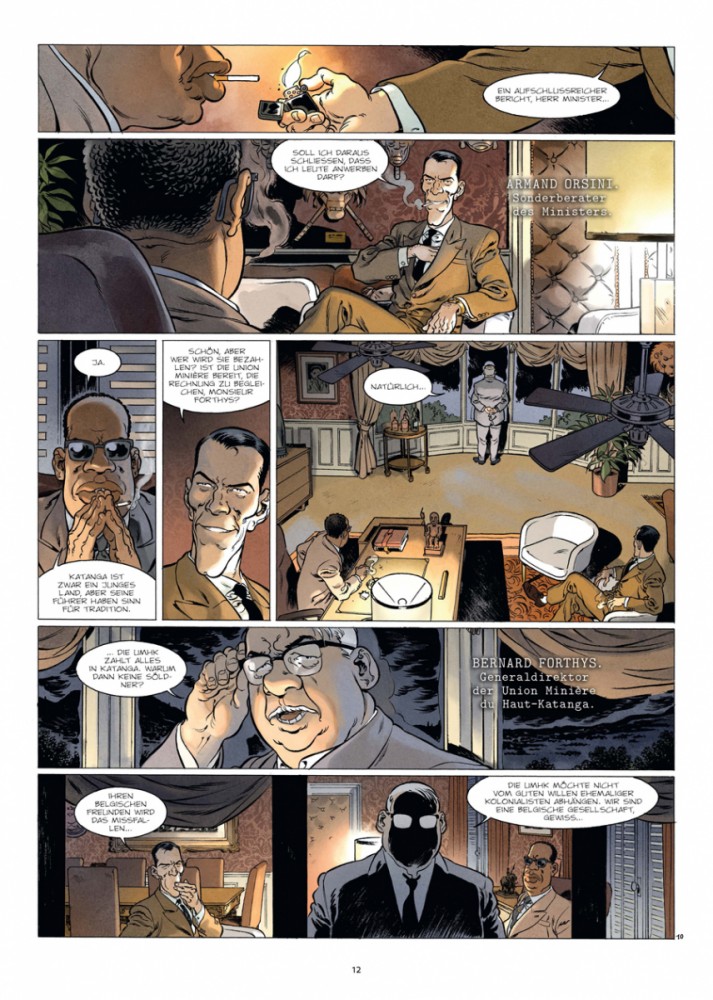

Die Gunst der Stunde, die eigene Unabhängigkeit vom Kongo voranzutreiben, nutzt – mit Hilfe der belgische Bergbaugesellschaft Union Miniere du Haut-Katanga – auch die kleine Provinz Katanga. Schließlich verfügt Katanga über diverse, gewinnbringende Bodenschätze und Minen. Blutige Konflikte sind vorprogrammiert und bedrohen den jungen Staat von innen wie von außen.

Um die wirtschaftlichen Interessen sowohl der jungen Nation als auch die der Bergbaugesellschaft zu schützen, engagieren die jeweiligen Interessenvertreter gemeinsam Söldner zum Schutz der Minengelände und -einrichtungen. Zu diesen Interessenvertretern – und den zentralen Figuren unserer Geschichte – gehören Godefroid Munongo (Innenminister des unabhängigen Katanga, wir kennen ihn bereits), Armand Orsini (Sonderberater des Ministers, ehemaliger französischer Geheimdienstoffizier und skrupelloser Strippenzieher), Bernard Forthys (Generaldirektor der Union Miniere du Haut-Katanga) und Felix Cantor (abgebrühter Söldner und -führer).

Überleben in Zeiten der Krise

Parallel dazu entwickeln Nury und Vallée einen Plot, der näher an den Lebensumständen der einheimischen, weniger wohlhabenden Bevölkerung liegt. Charlie, ein einfacher Arbeiter und seine Schwester Alicia, die ihr Bett und ihren Körper mit diversen Liebhabern teilt und dabei für Orsini spioniert, versuchen einfach nur den kommenden Tag zu erleben bzw. den heutigen zu überleben. Auf diese Weise greift Nury ein wenig den Berichtsstil der internationalen Presse auf, in dem nationale Ereignisse gerne anhand der Einzelschicksale einfacher Leute nahbar erzählt werden.

Mit Charlie und Alicia ist der Cast des Dramas komplett. Katanga ist die Geschichte schmutziger Bastarde gegen schmutzige Bastarde. Nury und Vallée verwehren uns strahlenden Helden, es gibt nur opportunistische Anti-Helden. Alle verfolgen eigene Interessen, ohne größeres Mitgefühl und

gehen dabei buchstäblich auch über Leichen.

Lebens-Kreuzungen und Entscheidungen

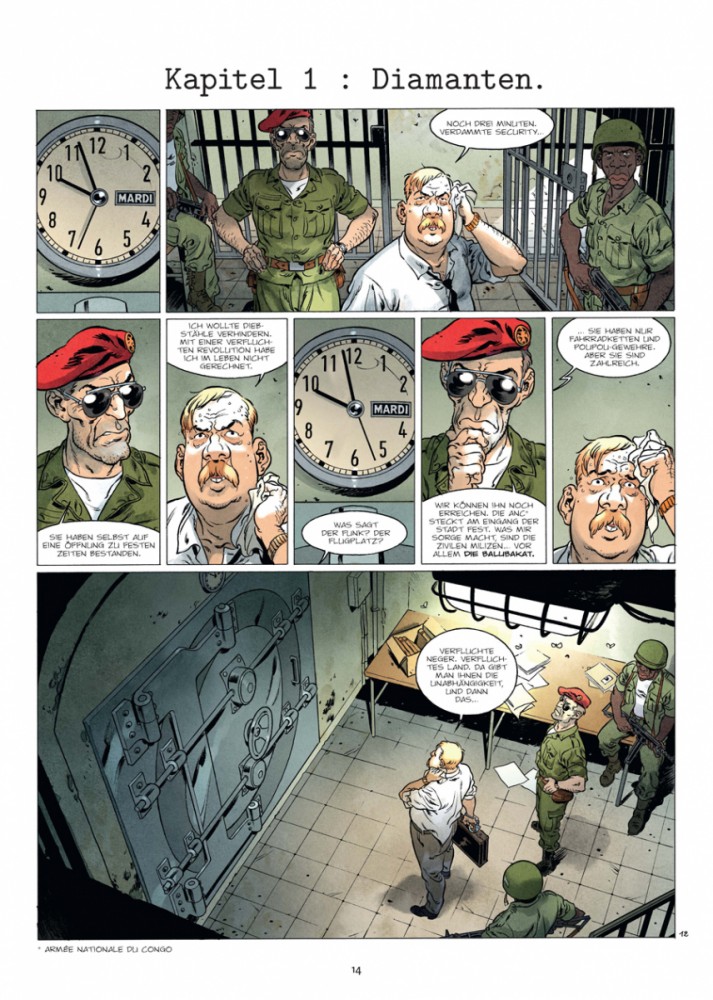

Die Wege der Figuren kreuzen sich, als im Chaos eines brutalen Aufstandes gegen die ehemaligen Herren ein Koffer mit wertvollen Diamanten „verloren“ geht. Charlie ist als billige Arbeitskraft und Fahrer bei einem europäischen Ehepaar angestellt. Der Ehemann ist der Leiter der Forminière, der Société internationale forestière et minière du Congo, und will sich mit Diamanten im Wert von 30 Mio. Dollar aus dem Staub machen. (Was inflationsbereinigt einem heutigen Wert von rd. 320 Mio. US-Dollar entsprechen würde, nur um die Dimension des Coups zu verdeutlichen.)

Als es auf der Flucht brenzlig wird, gelingt es Charlie, den Koffer in seinen Besitz zu bringen. Bevor wir aber auf die Idee kommen könnten, in Charlie nun den „Helden“ unserer Geschichte gefunden zu haben, sehen wir, wie er den Koffer beiseite schafft. Er ist klug. Er weiß genau, dass er mit ihm nicht weit kommen würde. Aber mit einigen wenigen Diamanten, gut versteckt, kann er seine Schwester erreichen, um mit ihr und dem wieder eingesammelten Koffer das Land als reiche Leute zu verlassen.

Wildestes Afrika

Wie Fabien Nury und Sylvain Vallée im Vorwort angeben, wollen Sie kein Geschichtsbuch abliefern, sondern unterhalten. Es gelingt den Beiden, die politischen Hintergründe detailliert genug zu erzählen, dass der Leser einen guten Eindruck davon erhält, wie instabile Regierungen beeinflusst werden und externe Interessenvertreter ihre Machenschaften erfolgreich umsetzen. Fiktion? Ja, aber kenntnisreich und spannend erzählt. Und wie weit weg von der Realität sind die geschilderten Ereignisse wirklich?!

Auf dem Höhepunkt des kalten Krieges spielten in Afrika sicherlich auch andere Kräfte eine Rolle. Fabien Nury begeht aber nicht den Fehler, die Amerikaner und Soviets ebenfalls in die Geschichte einzubinden. Lediglich die Vereinten Nationen dürfen Blauhelm-Soldaten entsenden, um Flüchtlingscamps zu sichern. Dies ist als Darstellung außenpolitischer Einmischung in interne Angelegenheiten auch völlig ausreichend.

Niemand, wirklich niemand in dieser Geschichte ist moralisch integer. Ein jeder verantwortet im Laufe der Zeit menschliche Kollateralschäden. Sympathieträger sind ausverkauft.

Im Stile eines Jack Sparrow laviert sich Charlie durch die Ereignisse. Im Gegensatz zu Jack ist er klug genug, mögliche Schritte vorauszuplanen, klug genug auch mit den Mächtigen im Land mithalten zu können. Er muss – anders als Jack – nicht alles nehmen, wie es kommt und auf sein Glück vertrauen. Und doch gerät gerade er mitten in den Sturm, der über Katanga hinweg fegt. Dies wiederum beschert uns als Leser ein Wechselbad der Gefühle.

Nach Strich und Farbe

Die Zeichnungen von Sylvain Vallée zeigen uns die Ereignisse schonungslos und mit einer Brutalität, die den tatsächlichen Ereignissen angemessen erscheint, ohne übermäßig in einen Rausch aus Blut und Rot zu verfallen. Aus sicherer Entfernung – hinter der undurchdringlichen vierten Wand – verfolgen wir Gräueltaten, die sich in Zeiten des Umbruchs so oder so ähnlich zugetragen haben könnten. Wir lernen, welche Wirkung z.B. einfache, aus Fahrradpumpen und Schwarzpulver gebaute Pou-Pou-Gewehre haben, die mit Nägeln statt mit Kugeln schießen und dass Macheten furchtbare Nahkampfwaffen sind.

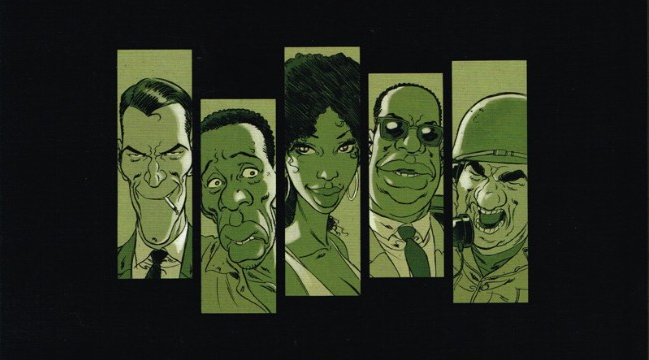

Auch hilft die spezielle Figurenzeichnung, Abstand zu den Gräueltaten zu halten. Die Charaktere sind differenziert, in der Darstellung jedoch comic-bzw. karikaturhaft überzeichnet und wer will kann sicherlich Parallelen zu Hergé’s Anfang der 1930er Jahren erschienenem Album „Tim im Kongo“ herleiten. Alicia, als einzige afrikanischen Frauen dieses Bandes, ist jung und schön. Die Dunkelhäutigen haben durchgängig wulstige Lippen, während die Weißen überwiegend verfettet, schmierig oder grausam kantig gezeichnet sind. Ja, die Klischeekiste ist breit und tief. Eine realistischer Darstellung der Ereignisse mit all‘ ihren Gräueltaten wäre für die Leser aber auch kaum zu ertragen. Derweil würde eine Ligne-Claire-Version der Figuren emotional nicht so packend sein. Und manchmal trügt der äußere Schein.

Charlie weiß das nur zu gut. Wie gesagt, er ist kein Dummkopf. Im Gegenteil. Auch wenn wir ihm zu Anfang als vermeintlich tumben Helfer im Haushalt der weißen Herrschaft begegnen, der nur gebrochen kommuniziert („Ich überprüfe Motor. Heute Panne. Nicht gut, oder?“), so verstehen wir durch sein Verhalten im Laufe der Erzählung und der entlarvenden Rückblenden immer besser, dass er eine vielschichtigere, tragischere Persönlichkeit ist, als wir es zu Beginn vermuten. Ein Spiel mit unseren Vorurteilen.

v.l.n.r.: Armand Orsini, Charlie, Alicia, Godefroid Munongo, Felix Cantor

Binge-Lesen bevorzugt

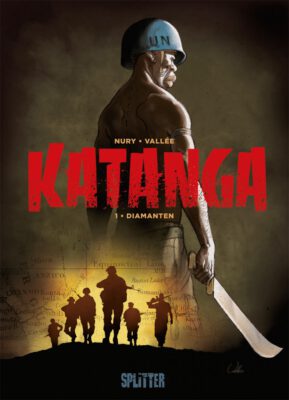

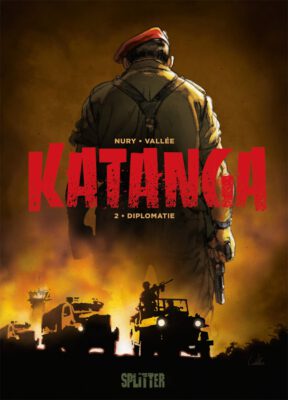

Zum Glück gibt es die drei Bände „Diamanten“, „Diplomatie“ und „Dispersion“ (also die Verteilung von etwas) mittlerweile zum Binge-Lesen. Die Reihe verdient es, dass sie in einem Zug gelesen werden kann. Die Geschichte ist über alle Bände hinweg meisterlich erzählt und ebenso gezeichnet. Mich hat sie noch lange beschäftigt.

Allerdings wird der Lesefluss immer wieder unterbrochen, sobald schriftliche Korrespondenz zwischen diversen Beteiligten eingefügt wird. Diese zerstückelten Einblendungen sind wichtig und man kann sie nicht einfach links liegen lassen. Allerdings leidet das Pacing erheblich darunter.

Vallée folgt dem Grundsatz Show-Don’t-Tell und die Anzahl der Sprechblasen halten sich in Grenzen. Das verwendete Lettering hat mir gut gefallen, da die kurzen, direkten Sprachblasen sich homogen in den Erzählfluss einfügen.

Fazit

‚Es hat in Katanga immer Söldner gegeben.‘ wird am Schluss Godefroid Munongo wieder sagen und den dritten, den Abschlussband damit beenden. Es zeigt, dass das Streben nach Macht, Ansehen und Reichtum ein ständiger Kreislauf ist, bei dem lediglich der aktuellste Umlauf sein Ende gefunden hat. Einige Akteure wurden erneuert, andere werden nur ihre Position im ewigen Spiel verändert haben. Hasardeure sind sie alle nicht, Profiteure der Macht allemal. Und wir werden das Gefühl nicht los, dass sich seit den sechziger Jahren vielleicht nicht viel geändert hat und schauen im Anschluss vielleicht mit anderen Augen auf heutige Nachrichten.

KATANGA ist ein spannender Politthriller. Er ist nichts für schwache Nerven und hallt nach. Und genau darum ist er eine starke Leseempfehlung!

KATANGA 1 – Diamanten

KATANGA 1 – Diamanten

Weiter Bände der Reihe

Ein Gedanke zu „Killer, Abenteurer, Terroristen, Ausbeuter, Neubeginn, Glücksritter, Afrikaner – kurz: KATANGA“

Die Kommentare sind geschlossen.