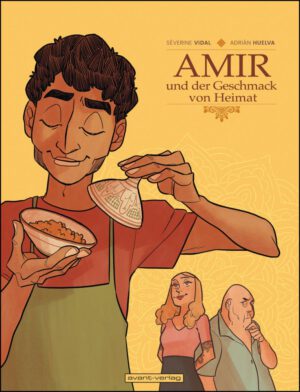

Séverine Vidal und Adrián Huelva nehmen uns mit ins heutige Frankreich, mit zu seinen Menschen aus nah und fern. Vidal (Ins kalte Wasser) war früher einmal Lehrerin. Sie erzählt uns die Geschichte von Amir, dem Syrer im französischen Exil, von seinem Leben, von seinen Träumen und seinen Ängsten. Jedoch tut sie dies ohne erhobenen Zeigefinger. Und doch merkt man der Geschichte an, dass Vidal uns etwas beibringen möchte. Und da sie schon seit Längerem als Kinder- und Jugendbuchautorin erfolgreich ist, tut sie es nicht mit dem Holzhammer sondern eher subtil.

Die Hauptperson

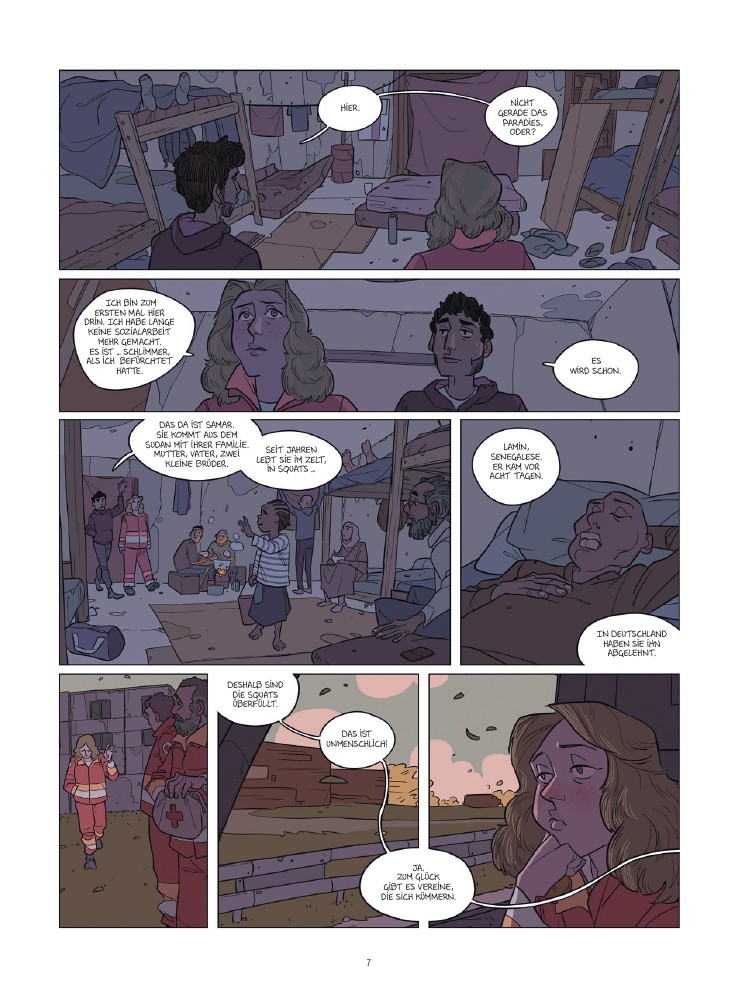

Amir (dessen Nachnamen wir ebenso wenig erfahren, wie den von allen anderen) ist vor dem Krieg in seiner Heimat geflüchtet. Bis zur Entscheidung über seinen Asyl-Status lebt er zusammen mit anderen Asyl-Suchenden unter erbärmlichen Umständen in einem Auffanglager, einem sogenannten Squat. Hier kommt es zu einem Unfall, als eine Katze ihm den Topf vom Herd stösst und Amir Verbrennungen erleidet. Glück im Unglück, dass er auf diese Weise Solange kennenlernt, die ihn als Sanitäterin behandelt.

Die übrigen Charaktere

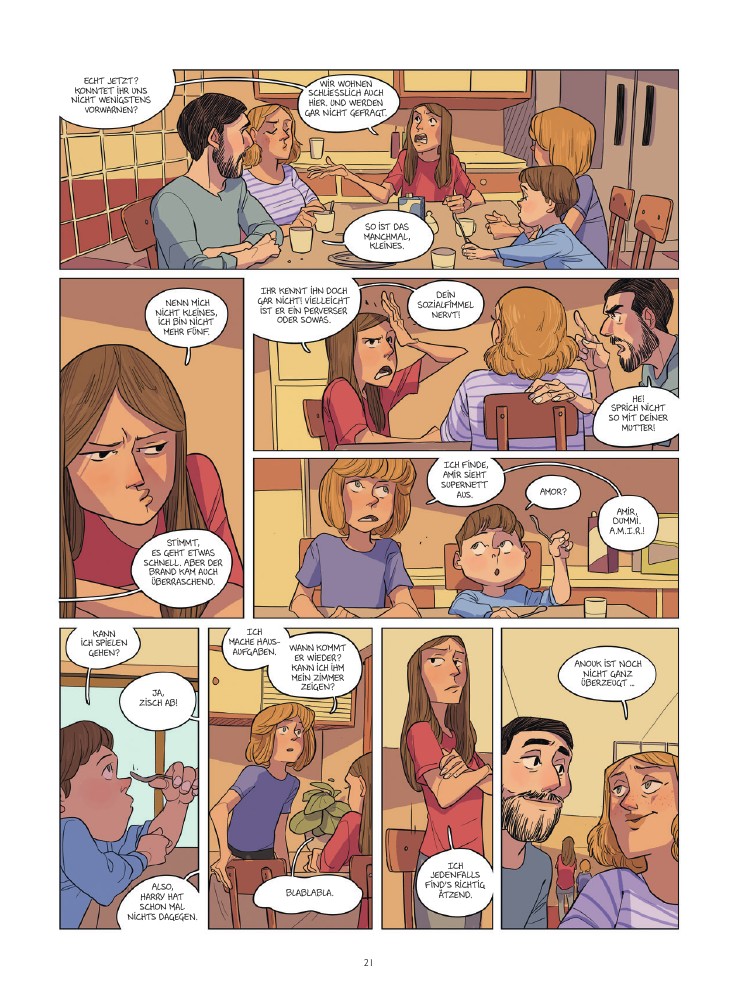

Solange ist sozial eingestellt. Und als das Squat kurze Zeit später ausbrennt und die Bewohner ihre wenigen Habseligkeiten verlieren, nimmt sie Amir bei sich und ihrer Familie auf. Zu dieser Familie gehören ihr Ehemann Jack, ihr kleiner Sohn Harry, der größere Sohn Maximilian, die Teenager-Tochter Anouk, Solange’s rassistischer Vater Armand und ihre Schwester Helena, die mit dem Vater zusammen – mehr schlecht als recht – ein kleines Bistro betreibt.

Ganz ohne Konflikte ist dieser Schritt nicht. Armand mag keine „Araber“, die nur – wie die ganzen anderen Braunen und Schwarzen – ihre Länder verlassen haben, um hier „mit offenen Armen“ empfangen zu werden. Anouk kann sich auch erst nicht mit Amir und dem Gedanken anfreunden, einen Fremden im Haus zu haben, der ja durchaus „pervers sein könnte“. Das die beiden jüngeren Brüder nicht zusammen mit ihr direkt in Opposition gehen, macht die Sache für sie nicht besser.

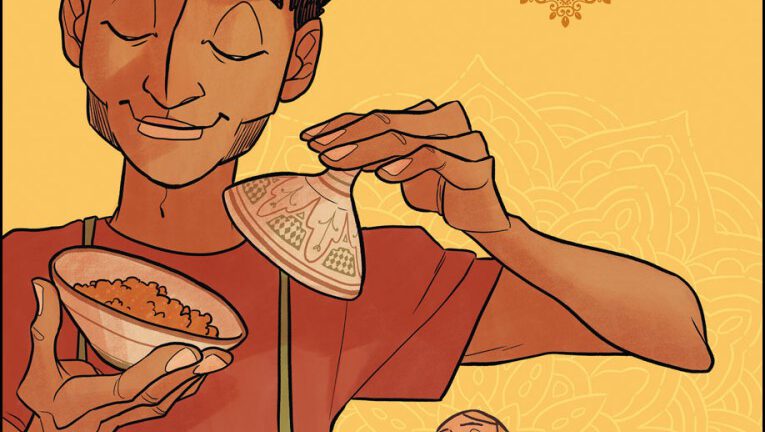

Aber Amir bleibt – und beginnt die Familie zu bekochen. Und wie ein altes Sprichwort in leicht abgewandelter Form besagt: „Akzeptanz geht durch den Magen.“ Und das ist auch das Besondere an diesem Comic: er vermittelt die fremde Kultur durch Essen. Doch dazu später mehr.

Das Setting

Mit Amir erleben wir im Squat die tägliche Eintönigkeit der Geflüchteten, die ihnen entgegen gebrachte Ablehnung, ihre Angst verhaftet und abgeschoben zu werden. Wir erleben, wie Amir seine Familie vermisst und wie sich seine Erinnerungen und Emotionen mit den von ihm gekochten Gerichten verbinden. Essen ist Heimat.

Vidal’s Charakterdesign ist gut getroffen, das Setting realitätsnah und die Konflikte nur zu gut bekannt. Durch Solange blickt ihre Familie erstmals hinter den Vorhang aus Vorurteilen, Ängsten und falschen Annahmen. Gerade die Ängste sind es, die beide Seiten verbinden, sowohl die Geflüchteten als auch die Einheimischen. Nur dass ihre jeweiligen Ängste unterschiedlicher nicht sein könnten.

Amir erhält durch Solange die Chance, aus der Eintönigkeit und Einsamkeit des Lagerlebens auszubrechen und sich über seine Tätigkeit als Koch sowohl bei der Familie als auch bei den Gästen des Bistro’s Anerkennung und Respekt zu verschaffen. Er gibt sich Mühe, sich zu integrieren, auch weil die Welt außerhalb des Squat farbenfroher ist. Seine mangelnden Französisch-Kenntnisse werden dadurch ebenso verbessert, auch weil Anouk ihre eigenen Vorurteile überwindet und ihm Nachhilfe gibt. Nur hat Amir eben (noch) keine offizielle Arbeitserlaubnis, was die Tätigkeit als Koch im Bistro für ihn zu einem Ritt auf der Rasierklinge macht.

Klare Linie und abwechslungsreiche Farbe

Das bereits zum Charakterdesign gesagte gilt auch für Adrián Huelva’s Zeichnungen. Sie sind klar und pointiert. Das Zusammenspiel der Panel-Aufteilungen ist gut gewählt. Seine Farben stimmig. In der Unterkunft sind sie dunkel, gedeckt, bedrückend. Wenig Licht fällt durch die Fenster. Währenddessen strahlt die Welt der Familie von Solange in lebensfrohen Schattierungen, sonnen durchflutet und bunt (auch wenn die, die darin leben, es so nicht immer wahrnehmen). Der Kontrast zwischen den Welten könnte kaum größer sein.

Die Storyline

Die Storyline von AMIR UND DER GESCHMACK NACH HEIMAT bietet keine wirklichen Überraschungen. Trotz der vielen unterschiedlichen Charaktere verläuft sie gradlinig und wird zügig erzählt. Die 66 Seiten der Handlung bieten genügend Raum, um die Geschichte angemessen, und ohne wirkliche Längen zu erzählen.

Ein Kritikpunkt für mich ist jedoch Amir selbst. Er wird als der stets nette, freundliche und ausgeglichene Kerl gezeichnet, der keinem etwas zuleide tun will und würde. Alle Ängste ihm gegenüber sind unbegründet. Man muss ihn einfach gerne haben, oder? Nach seiner Flucht aus Syrien, aus dem zerstörten Aleppo, hinein in ein ländliches Frankreich, in dem die Bewohner Front gegen die Fremden machen und untergebracht in einer verdreckten Unterkunft mit überfüllten Schlafräumen: da gibt es keine emotionale Überforderung? Kein Stress, keine Erschöpfung? Nur die Gelassenheit eines arabischen Buddha? Seine einzig starke Reaktion gipfelt einmal im überstürzten Verlassen des Bistros, um „Luft zu holen“!? Meines Erachtens werden Vidal und Huelva hier der emotionalen Situation Geflüchteter nicht gerecht.

Gerüche und Geschmäcker

Amir will sich der Familie erkenntlich zeigen, als er zu kochen beginnt. Er will sich nicht anbiedern und versucht nicht, ihm fremde Gerichte nachzukochen. Vielmehr kocht er das, was er kennt und was seine Gastfamilie eben (noch) nicht kennt: die Gerichte seiner Heimat. Zu diesen Gerichten haben Vidal und Huelva 12 zusätzliche Kochbuchseiten in ihr Werk integriert, die neben den jeweiligen Zutaten und deren Zubereitung auch kurze, unterhaltsame Geschichten aus Amir’s Vergangenheit beisteuern und die er mit dem jeweiligen Gericht verbindet. Auf diese Weise lernen wir Amir besser kennen, sehen, dass er nicht nur ein Flüchtling ist, der auf seinen eigenen Vorteil aus ist – wie die Rassisten nur zu gerne behaupten -, sondern dass er eben auch ein Leben vor der Flucht hatte. Wir riechen faktisch den Duft seiner Heimat.

Vorurteile und Toleranz

AMIR UND DER GESCHMACK VON HEIMAT ist ein Werk über das Anderssein, über den Umgang mit Vorurteilen und über Toleranz, über die Dinge mit denen wir zueinander finden können, wie Musik oder gutes Essen. Der Comic kann als Anstoß dienen, uns die Sicht- und Lebensweise anderer mit offenem Herzen anzuschauen, ohne in ein Flüchtlingsheim zu gehen. Auf diese Weise will uns die Lehrerin, Séverine Vidal, eine neue Perspektive zeigen und uns ggf. zum Umdenken animieren.

Ich glaube, zuhause ist da, wo ich nicht mehr weglaufen muss.

sagt Amir gegen Ende des Albums. Sein Status bleibt weiter ungeklärt, aber es scheint, als ob er für sich selbst einen Weg gefunden hat, sein Leben im Hier und Jetzt zu leben. Nicht in der kriegszerstörten Vergangenheit, nicht in der Angst vor einer ungewissen Zukunft. Ein wahrer Buddha eben.

Fazit

Der Avant-Verlag hat zu diesem immer noch aktuellen Thema ein sehr ansprechendes Album herausgebracht. Es hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, was für mich Heimat bedeutet. Wie ich festgestellt habe, ist es kein Ort sondern ein Mensch. Wir reisen viel und ich fühle mich tatsächlich überall – egal wo wir sind – zu Hause.

Wettbewerbsgewinner

Im vergangenen Jahr hat der Comic AMIR UND DER GESCHMACK NACH HEIMAT den Wettbewerb Francomics gewonnen. Dieser soll lt. der Website für Jugendliche aller Schularten ein Anlass sein, sich mit Ihrer Klasse auf Entdeckungsreise in die Welt der französischsprachigen Comics zu begeben. Sie erhalten so einen Einblick in die frankophone Comic-Kultur. Die Schülerinnen und Schüler befassen sich dabei mit drei französischsprachigen Comics, die in der digitalen Bibliothek Culturethèque bereitstehen. Die Bibliothek bietet neben anderen Medien damit die ideale Gelegenheit zum Schmökern in einer Vielzahl von Bandes Designees.

Lehrerin zu sein öffnet halt so manche Tür …

AMIR UND DER GESCHMACK VON HEIMAT

© Avant-Verlag| Hardcover | 88 Seiten | Farbe

Storyline: ★★★☆☆

Zeichnungen: ★★★☆☆

Lettering: ★★★☆☆

Humor: ★★★☆☆

Meine persönliche Bewertung: ★★★☆☆

ISBN: 978-3-96445-131-6

Informationen zu den Bildrechten findest Du hier.