Heute geht es wieder einmal um bewegte Panel oder auch Frames, wie man in der Filmindustrie sagt. DER 200 JAHRE MANN (im englischen Original: BICENTENNIAL MAN) nimmt sich ein wiederkehrendes Grundthema der Science-Fiction vor:

Kann eine Maschine zum Menschen werden – und was bedeutet es überhaupt, menschlich zu sein?

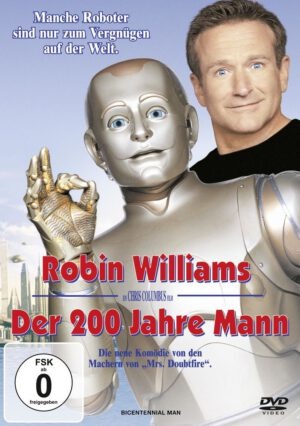

Unter der Regie von Chris Columbus und mit dem unvergleichlichen Robin Williams als Andrew, dem Androiden mit Hang zu tiefsinnigen Fragen, erleben wir eine Zukunft, die uns näher ist, als so manches Silicon-Valley-Update.

Basierend auf Isaac Asimov’s Kurzgeschichte DER ZWEIHUNDERTJÄHRIGE entfaltet Columbus’ Film einen epischen Bogen über eben diese zwei Jahrhunderte, in denen Andrew alles durchlebt, was ein Mensch eigentlich nie zu hoffen wagt: Unsterblichkeit, die Qual der Endlichkeit und das bittersüße Privileg der Selbstbestimmung.

Ein Android entdeckt seine Selbstständigkeit

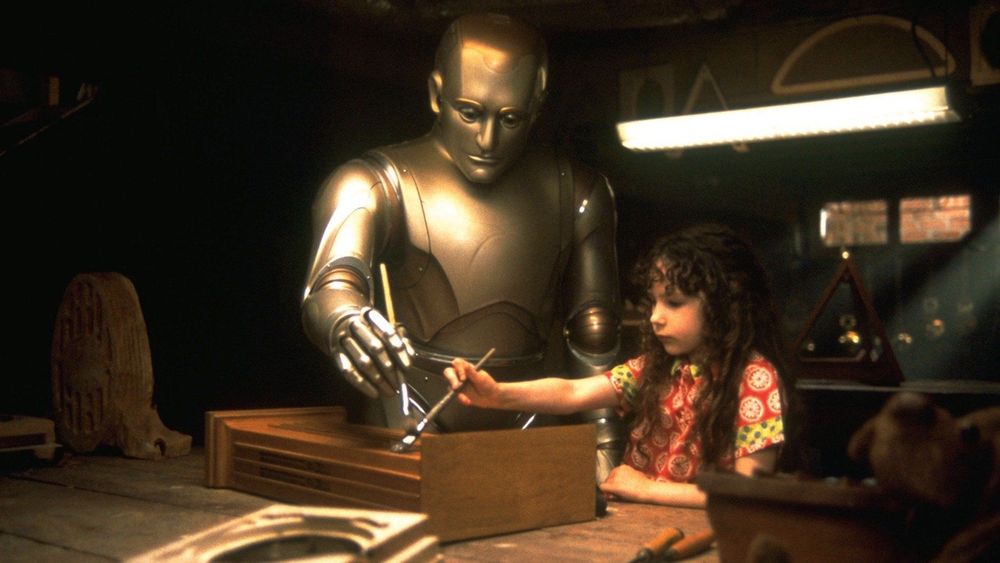

Die Reise beginnt im Haushalt der Familie von Richard Martin (Sam Neill). Der Androide NDR-114 – von der jüngsten Tochter Amanda oder „Little Miss“ liebevoll Andrew getauft – wird zunächst skeptisch beäugt. Zumal er nach einem Sturz aus einem Fenster veränderte und für einen Roboter geradezu irritierende Verhaltensweisen an den Tag legt.

Schnell gibt Andrew sich nicht mehr mit den üblichen Routinen zufrieden. Er strebt nach mehr, nach eigenen, kreativen Projekten und sozialer Teilhabe. So wird er schließlich Teil der Familie, entwickelt sich, bekommt Bücher zu lesen, beginnt kunstvolle Uhren zu erschaffen und zeigt uns, wie ein Android schrittweise Persönlichkeit entfaltet.

Doch spätestens der Wunsch nach Freiheit markiert einen Wendepunkt. Andrew bittet seinen Besitzer, ihn freizugeben – ein bittersüßer Moment, der den Beginn einer großen Odyssee markiert.

Der Anfang einer großen Reise

Andrew lernt die Ambivalenz der Freiheit kennen. Während Menschen altern und geliebte Familienmitglieder versterben, bleibt er ewig jung. Der Drang, andere seiner Art zu finden, begleitet ihn bei seiner Wanderung durch die Welt und viele Jahre vergehen, bis er Rupert Burns (Oliver Platt) begegnet, dem Enkel des ursprünglichen Androidenerfinders.

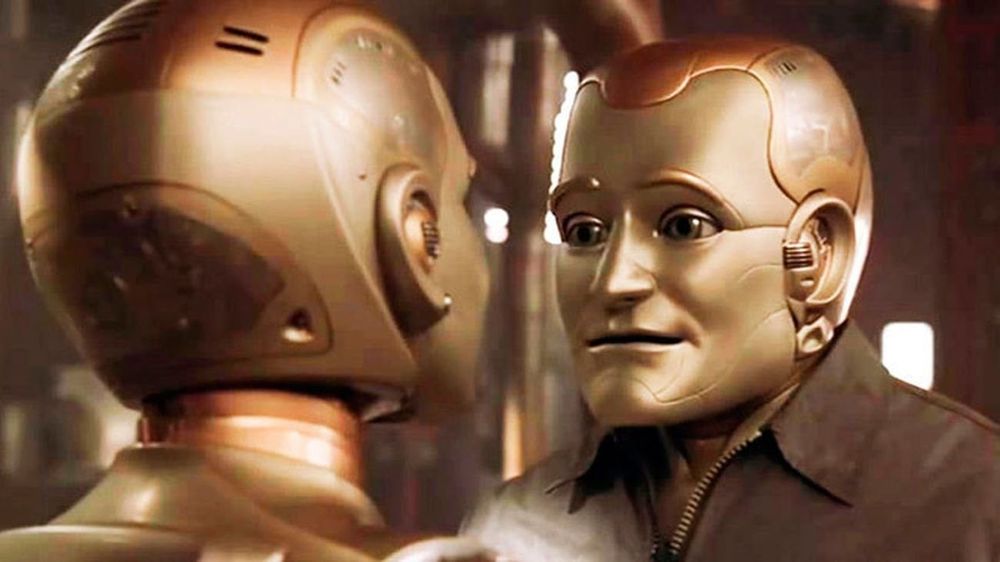

Rupert ist ein Bastler mit Hang zur Grenzüberschreitung, der mit Galatea (Kiersten Warren) die einzige noch funktionstüchtige Androidin aus Andrew’s Baureihe besitzt. Mit seiner Hilfe bekommt Andrew ein menschliches Gesicht und das, was für Maschinen bislang eine unüberwindbare Grenze schien: echte Gefühle!

Das alles schlägt sich in einer bemerkenswerten Zeitreise nieder. Columbus inszeniert das so liebevoll und detailverliebt, dass der Genre-Fan ebenso angesprochen wird wie der emotionale Cineast.

Zurück in die Familie Martin, verliebt sich Andrew in Portia (Embeth Davitz in einer Doppelrolle), die Enkelin von „Little Miss“, und kämpft fortan um Anerkennung als menschliches Wesen.

Seine Fähigkeiten und sein Streben nach Individualität werden belohnt. Er und Portia heiraten, doch die Gesellschaft will weder ihn als Mensch noch ihre „Beziehung“ akzeptieren. Die Geschichte steuert somit auf das unvermeidliche Ziel und die Frage zu, ob ein künstliches Wesen letztlich Mensch sein kann und was muss passieren, damit die Menschheit dies anerkennt.

Charaktere, Tiefe und Wandel

Robin Williams verleiht Andrew eine seltene Mischung aus Komik, Verletzlichkeit und philosophischem Tiefgang. Selbst unter der Metallmontur spürt man die legendäre Ausdruckskraft des leider viel zu früh verstorbenen Schauspielers.

Williams spielt nicht nur den Roboter. Er spielt einen Suchenden, einen ewigen Außenseiter, dessen Streben nach Individualität stets nachvollziehbar bleibt. Seine Performance wird von vielen Kritikern als eines seiner besten Werke betrachtet, weit entfernt von den reinen Komödienrollen in MRS. DOUBTFIRE oder JUMANJI, selbst im Vergleich zu seinen schauspielerischen Leistungen in DER CLUB DER TOTEN DICHTER oder PATCH ADAMS.

Und ja, in diesem Film zeigt er, welche wahren Möglichkeiten dieser Mann hatte. Hier ist jeder Lacher eine Einladung zum Nachdenken, jeder Witz ein Funken Menschlichkeit, jeder Tragik auf den Punkt.

Von Schaltkreisen und Seele

Besonders gelungen ist Andrew’s Charakterentwicklung. Er startet als mechanische Hilfskraft, mutiert zum gefühlvollen Freund und entwickelt sich schrittweise zum (fast?) vollständigen Menschen.

Aber nicht nur Williams überzeugt, auch die Nebenrollen sind glänzend besetzt. Sam Neill als „Sir“ Martin, bringt eine väterliche Würde in den Film. Embeth Davidtz spielt gleich zwei Generationen, zuerst die jugendliche, vertrauensvolle „Little Miss“, die ihren Gefühlen für Andrew nicht nachgibt, dann deren Enkelin Portia, die Andrew auf seinem Weg zur Menschwerdung begleitet. Diese Doppelrolle ist clever besetzt, sorgt sie doch für Vielfalt und Tiefe.

Mensch werden, Mensch sein

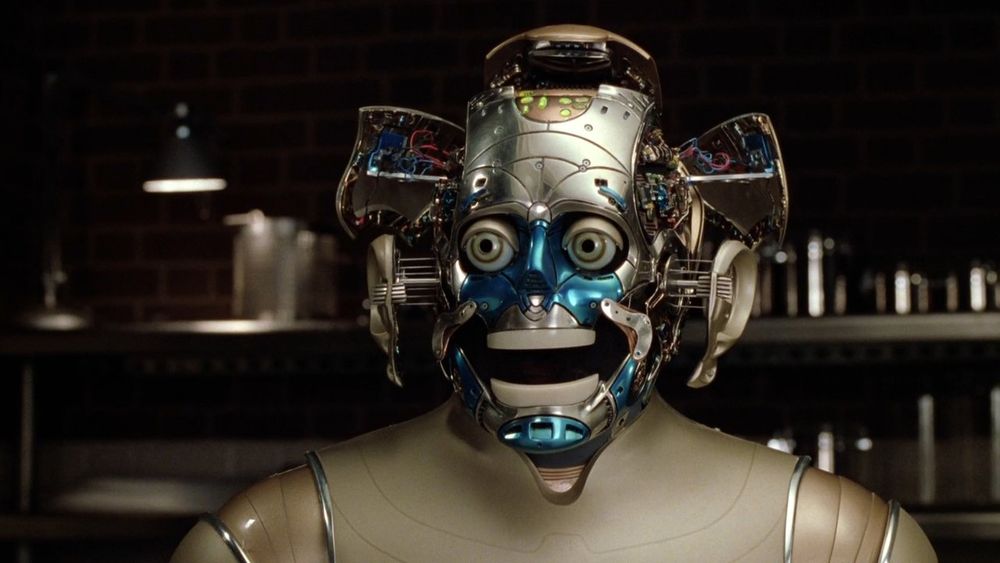

Der Wandel von Andrew zieht sich nicht nur durch die Geschichte, sondern auch durch seine äußere Erscheinung (das Make-Up wurde nicht umsonst für einen Oscar nominiert). Gerade die Entwicklung von einer emotionslosen Dienstmaschine zum liebenden, verletzlichen Mensch-Maschinen-Hybrid läuft glaubhaft ab.

Die Figuren in DER 200 JAHRE MANN sind Spiegel der Gesellschaft, sie schwanken zwischen Akzeptanz, Ablehnung und Neugier. Sie erleben Trennung, Trauer und neue Liebe.

Die Dialoge sind oft charmant und pointiert – ein Markenzeichen der Regie von Columbus – aber nie Selbstzweck. Die Interaktionen zwischen Mensch und Maschine erinnern an große Vorbilder wie COMMANDER DATA aus STAR TREK oder die einsamen Androiden in BLADE RUNNER. Nur ist Andrew weit weniger tragisch – unter Columbus‘ Regie viel lebensbejahender – gezeichnet.

Freundschaft, Liebe, Zugehörigkeit und Identität stehen bei diesem Film im Fokus. Besonders die Momente der Komik, wie etwa Andrew’s misslingende Versuche, menschliche Eigenarten nachzuahmen, wirken nie lächerlich, sondern machen den robotischen Helden umso nahbarer.

In diesem Zusammenhang lässt sich DER 200 JAHRE MANN durchaus mit dem Comic ROSTIGE HERZEN vergleichen, in denen uns die Autoren Beka und Zeichner Munuera auf eine Entdeckungsreise zu künstlichen Intelligenzen, Seele und Liebe mitnehmen.

Glänzende Bolzen und leise Botschaften

DER 200 JAHRE MANN ist kein reines Science-Fiction-Spektakel mit Explosionen und optischer Effekthascherei. Ganz im Gegenteil.

Die Besonderheiten des Films liegen in feinen Details. Die Geschichte vereint philosophische Themen – Identität, Sterblichkeit, Gefühle – mit einer erstaunlichen Leichtigkeit. James Horner’s Filmmusik trägt ebenso zum Flair bei wie die klugen Location- und Zeitraumsprünge.

Die nahe Zukunft des Jahres 2005 (damals eine „nicht zu ferne Zukunft“) erscheint aus Sicht des Jahres 1999 angemessen futuristisch. 2025 befinden wir uns nun in einer Zeit, in der NDR-114 und seine Brüder und Schwestern am Horizont unserer Realität erscheinen. San Francisco sieht in dieser Zukunft aus wie eine Mischung aus DAS FÜNFTE ELEMENT und klassischen amerikanischen Zukunftsvisionen. Währenddessen ist das Weltparlament die perfekte Bühne für die Frage, ob Menschlichkeit aus der Biologie oder dem Geist erwächst.

Philosophische Tiefe statt Bling-Bling

Im Vergleich zu Genre-Kollegen wie I, ROBOT oder BLADE RUNNER setzt DER 200 JAHRE MANN auf sanfte Töne, Familiennähe und sogar politische Korrektheit. Da gibt es keine fliegenden Autos, keine schießenden Cyborgs, sondern Bewegtheit, Humor und das bittersüße Streben nach Anerkennung.

Die Alltagsprobleme zwischen Mensch und Maschine werden oft augenzwinkernd dargestellt. Sie sind gezeichnet durch Synchronisationsfehler, seltsam empathische Fehlleistungen und die Schwierigkeit, mit dem technischen Fortschritt mitzuhalten. Mir gefällt sehr, wie Andrew durch kleine, feine Innovationen wie das erste Lachen, die erste Träne, tatsächlich Menschlichkeit ausdrückt. Aber auch Portia muss sich die Frage stellen, ob sie ihr Herz einer Maschinen schenken will.

Zwischen Robotik und Rührung

Auch wenn es sicherlich Redundanzen und eine gewisse Überlänge im Story-Verlauf gibt und das letzte Drittel bei zu nüchterner Betrachtung ein wenig ausgedehnt erscheint, bleibt die Botschaft klar und durchweg motivierend:

Jeder kann über sich hinauswachsen!

DER 200 JAHRE MANN schafft es, ein komplexes Thema zugänglich und bewegend zu inszenieren. Die Oscar-Nominierung für das Make-Up war verdient. Die filigranen Maskenleistungen unterstreichen die feinsinnige Analogien im Film – Transformation ist eben nicht nur äußerlich, sondern geschieht ganz und gar im Innern.

Fazit

Man sagt, jeder (Film-)Kritiker hat einen Lieblingsfilm, bei dem er alle Objektivität fallen lässt. DER 200 JAHRE MANN ist meiner und bekommt volle Punktzahl.

Man sagt, jeder (Film-)Kritiker hat einen Lieblingsfilm, bei dem er alle Objektivität fallen lässt. DER 200 JAHRE MANN ist meiner und bekommt volle Punktzahl.

Wer Science-Fiction liebt und sich fragt, was Menschlichkeit wirklich bedeutet, wer auf intelligente, warmherzige Komik steht, sollte diesem Film unbedingt eine Chance geben. Die Geschichte ist ein Fest aus leisen Momenten, bewegender Musik und einer Handlung, die auch nach der letzten Szene nachhallt.

Nicht umsonst rangiert DER 200 JAHRE MANN bei vielen Kritikern als unterschätztes Meisterwerk. Vielleicht hat der Film nicht das große Publikum erreicht. Wer aber einmal unvoreingenommen eintaucht, erlebt Science-Fiction von der filigranen, menschenfreundlichen Seite, wie sie nur wenige Werke bieten.

DER 200 JAHRE MANN lädt uns dazu ein, selbst zu reflektieren. Sind wir Menschen, weil wir geboren wurden oder werden wir zu Menschen durch unser Streben, unsere Entscheidungen und unsere Fähigkeit, Schmerz zu ertragen? Diese Fragen machen DER 200 JAHRE MANN zu etwas Besonderem. Und genau das ist mein Aufruf: Lass dich darauf ein, denn die Komik, die Tragik, das Unendliche im Endlichen, all das findet sich hier in Hülle und Fülle.

Kleiner Fun-Fact zum Schluss: In der STAR TREK NG – Epsiode 9 der zweiten Staffel „Wem gehört Data?“ (im Original „The Measure of a Man“) wurde das Thema bereits 1992 schon einmal ähnlich kenntnisreich aufgegriffen. Nur das der plappernde Andrew halt keinen Ausschaltknopf hat…

Bilder © 1999 Columbia Pictures